Minhas memórias mais antigas e bonitas têm endereço. Muito antes de conseguir inserir a localização para delimitar a recordação dos momentos – nessa época a gente economizava um pouco o ego e as poses do filme. Tem coisas que afundam mais na gente do que uma geolocalização do Google poderia demarcar. Fui extremamente feliz no número 170 da Climério Galvão, a última casa geminada da ruazinha sem saída.

Lembro do dia em que a Melissa, minha amiga mais adorada da pré-escola foi me visitar. A primeira coisa que ela disse ao sair do carro da mãe ficou na minha cabeça até a adolescência.

“NOSSA, COMO SUA CASA É FEIA!”

como sua casa é feia.

sua casa

é

f . e . i . a

Aquilo me impactou profundamente. Não somente por ter sido cruel, mas por ter sido extremamente injusta.

Aquela casinha branca e simples com a mureta escurecida de limo era a mais bonita da cidade. A árvore de hibiscos em frente a janela frontal me doava suas folhas para serem cozidas na minha cozinha de plástico. A rampa da varanda fazia aumentar a velocidade do meu patinete. Era ali na mesma varanda que eu dei aulas de português, formei um grupo musical, brinquei com meu cachorrinho em seu primeiro dia com a gente. Foi daqueles

muros que meu avô se debruçou para me olhar andar sem rodinhas, pela primeira vez, na bicicleta da Pocahontas. Os mesmos muros onde tenho uma fotografia linda fantasiada de borboleta, com meus amigos de coelho e palhaço. Ali onde fiz um pequeno brechó, antes de brechó ser moda, para conseguir um dinheirinho que torrei todo nas lojas Teddy – o único 1,99 da cidade na época.

Então, como aquela garota ousava dizer o oposto? O que aquela garota achava que sabia? Será que na casa dela também tinha uma árvore de hibisco que cedia suas folhas e flores para servirem de comida de faz-de-conta?

Foi nessa mesma casa que gravei meus pés e mãos no cimento, quando o hibisco morreu – quase como se soubesse que minha infância tinha chegado ao fim. Talvez o hibisco tenha sentido falta de brincar comigo.

Foi ali na frente da casa, na rua sem saída, que meu avô e eu plantamos uma outra árvore, que desta vez não tinha flores e que se tornou muito maior do que a anterior. Agora, a árvore não pertencia à casa mas ao mundo.

Nessa casa, segui patinhas de coelho para achar ovos de páscoa. Nessa casa, fiz uma sessão de fotos na piscina de plástico redonda estampada de bichinhos. Foi ali naquele quintal que os melhores churrascos ocorreram, que os chás de bonecas foram o evento social mais aclamado da rua, que os aniversários mais simples ganharam mágica. Foi ali, naquela casa, que senti a sensação mais pura e completa de segurança. Algo que nunca mais pude ter.

Foi nessa casa que aos domingos a família toda se reunia para almoçar na cozinha apertada. Foi no sofá verde que assisti a várias Copas do Mundo comendo iscas de carne e pedacinhos de parmesão. Foi nessa mesma sala que aprendi sobre família e que sempre caberia mais alguém no sofá.

Talvez Melissa tenha me traumatizado bastante, porque eu passei os anos seguintes tendo vergonha da minha casa – as pessoas a consideravam feia, foi tudo o que consegui guardar da experiência. E feio para uma criança é a pior coisa que pode existir. Num mundo em que ou se é feio ou bonito, ou mau ou bom. Não existem meios termos, as crianças são totalmente maniqueístas. E esse sentimento foi se instalando em algum lugar em mim lá no fundo, se escondeu. Nos anos que se passaram, eu continuei com aquele sentimento, sem nem saber porquê.

Minha família se mudou de lá.

Com a ajuda do Google, acabo de olhar a casa pelo Street View. Uma lágrima escorreu dentro de mim. Sorri ao mesmo tempo. Talvez, eu estivesse errada, talvez a geolocalização alcance até mesmo os lugares dentro de nós. Maldita Google.

Acabo de garimpar dentro de mim todos esses sentimentos de anos e anos da minha relação com a casa. Acabo de entender as emoções e de lapida-las, de olhar de perto os mais brilhantes pertencimentos.

Hoje, longe do interior de São Paulo, acabo de entender que aquela casinha de mureta baixa foi uma das coisas mais preciosas que eu tive na vida. Aquela casinha feia era o que de mais bonito uma criança poderia ter. Sem decorações bonitas, sem paredes recém-pintadas, sem luxo algum, o número 170 em sua total simplicidade foi o meu berço de ouro.

Talvez eu tenha demorado muito tempo para perceber o quanto aquele lugar me moldou. Às vezes, quando a preocupação com a estética é tão grande, a gente esquece da poesia, dos sentimentos. Vale olhar as paredes com mais atenção, dar valor as suas manchas, suas asperezas. Vale ouvir a voz do taco que range. Vale também trocar os móveis de lugar, pregar uns novos quadros, trazer novas plantas para enfeitar com vida os cantos da casa.

É preciso encarar as memórias do lugar. As emoções que as construções e objetos lhe trazem. Vale muito mais não ter uma casa impecável do que cair na mesmice dos feeds com seu preto-branco-cinza-roségold. A casa deve ser acolhida em todas as suas ranhuras e excentricidades. Uma casa de verdade sempre tem algo ao avesso, uma cicatriz ou algo meio bagunçado. Porque a casa vive, transpira. A casa respira. Todo o resto é apenas plástico.

Decorou muitas casas imaginárias até ter um lar que coubesse nos seus sonhos.

Cultiva a mania insistentemente chata de tentar poetizar tudo e seu maior desejo é publicar um livro.

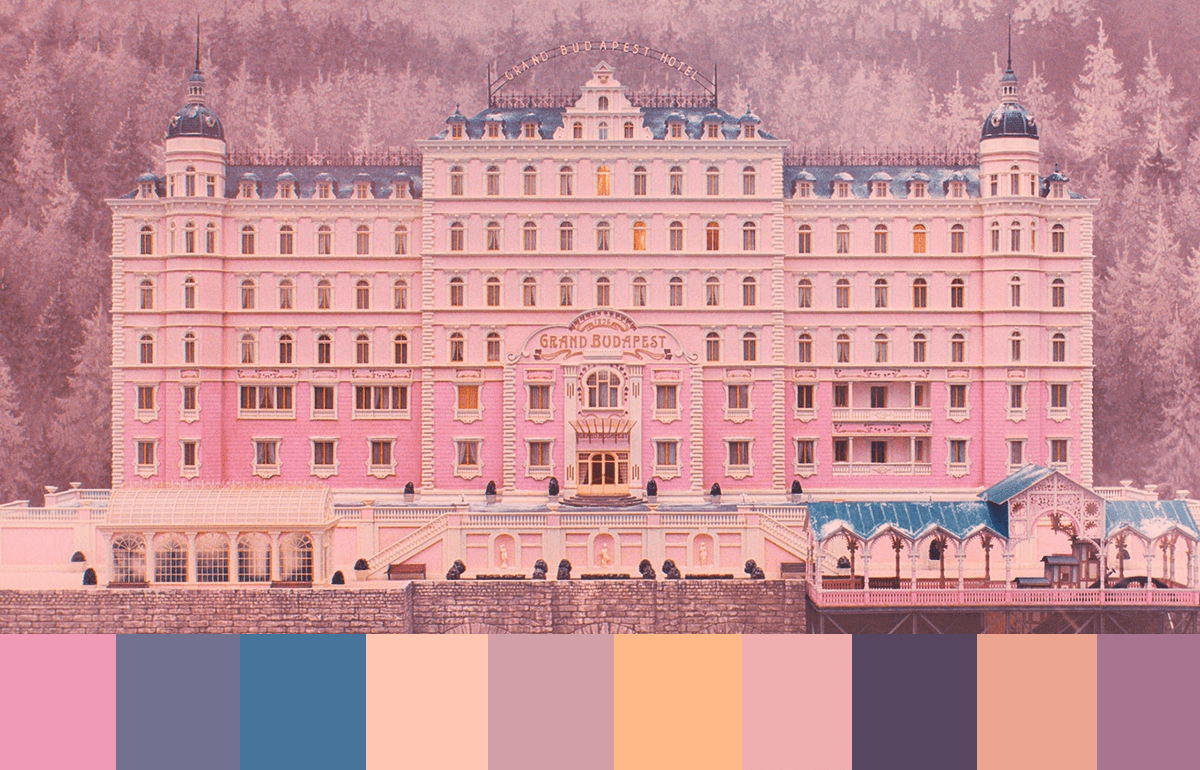

Ilustração: Luisa :. luus_lu

Ilustração: Luisa :. luus_lu