O colega calado

Do potinho de sorvete ao quintal verdejante, como as raízes encontram frestas na nossa vida até florescer no coração mais duro

Por Carol Costa

Ilustração Priscilla Menezes

Fotos Acervo pessoal

Nada podia ser tão chato quanto aquilo, nada. Nem uma hora de aula de química. Nem uma conversa sobre o déficit da balança comercial. Nem mesmo ter um irmão caçula para ficar pajeando. Aos 18 anos, eu tinha deixado a cidade tacanha do interior para estudar na capital paulista, longe da família conservadora e em meio a intelectuais e jornalistas renomados. Morava numa república com outras três garotas, trabalhava em dois empregos e justo quando as coisas começaram a dar certo, minha mãe me veio com aquilo. E eu ainda teria de dividir o quarto com ele. Francamente…

Lembro quando ele chegou: era mudo, não interagia com ninguém, passava o dia no mesmo canto, sem fazer absolutamente nada. Não mexia o rabinho. Não batia um papo. Não ouvia umas músicas legais nem tinha uma vida excitante. Zero. Era um troço verde, mole, um serzinho apático que batizei com um nome bem de velho, Astolfo.

Eu não sabia nada do meu colega clorofilado, exceto que tinha sido enfiado na mala da última vez em que tinha ido visitar minha família. Quando liguei para minha mãe, “que troço é esse que encheu a mala de terra?”, ela só disse que era para eu matar as saudades de casa. Engoli a irritação e não toquei mais no assunto.

Não queria dar pinta, mas me sentia uma caipira na turma. Não tinha tempo para ler os livros e fazer as tarefas. Os colegas não aliviavam as gozações pelo meu sotaque. Fazia estágio numa assessoria de imprensa, vendia meu vale-alimentação e o vale-transporte e ainda trabalhava de garçonete e, mesmo assim, nunca tinha dinheiro. Quando dava uma vontade doida de chorar, eu me trancava no banheiro, fechava os olhos e visualizava o quintal de casa para segurar as pontas.

Lembrava da amoreira carregada, do cheiro de laranja no ar, do ninho de beija-flor que eu e minha irmã encontramos no limoeiro, um copinho mínimo, todo rendado de líquens e folhas secas. Se me concentrasse, lembrava do Mel, seus olhos verdes faiscando no muro, respondendo ao meu chamado e vindo se aninhar na minha barriga, nós dois estirados na grama numa tarde qualquer de verão, observando as andorinhas riscarem o céu. Eu podia sentir o bafo quente vindo da terra, exalando os segredos das raízes, conseguia ouvir a mamangava visitando cada flor do pé de maracujá. E foi por causa desse quintalzinho de nada, um dois por dois de grama com três arvorezinhas miseráveis, que minha mãe achou uma ótima ideia me mandar mudas de plantas para cuidar.

Fiz o melhor que eu pude para conciliar minha vida universitária com a de babá de planta. Aos domingos, quando eu finalmente conseguia dormir direito, me levantava e ia até a janela ver o Astolfo no seu pote de Danette. Ele sempre parecia tão exausto quanto eu, as folhas opacas e arqueadas para baixo. Dona Adine, proprietária do apartamento, disse que eu deveria dar mais água para ele e cismou de tirar a planta do pote, passando para um vaso furado de barro. Chiei. Tinha agora um trabalho duplo, de molhar a planta e esperar que fizesse todo o xixi do mundo na pia, até poder colocá-la de volta no parapeito da janela.

As semanas se passaram. Vieram as provas, terminei um namoro, mudei de emprego. Entre uma correria e outra, olhava para o Astolfo só para lembrar de botar água, mas toda semana aparecia alguma coisa nova no seu vaso. Um dia, surgiram tatuzinhos na terra. No outro, Dona Adine encheu o vaso de casca de ovo, que ela jurava que fazia bem para planta. Eu cheguei da facul e, num dia besta, desses que a gente tenta guardar na memória, mas que não tem nada demais, tinha quatro folhas novas no Astolfo. Quatro. Eu contei.

Daí veio o tombo. As meninas deixaram a janela aberta num dia em que caiu uma tempestade em São Paulo. Quando eu cheguei em casa, vi o taco molhado, as cortinas empapadas e um buraco no lugar onde o Astolfo morava. Gelei. “Ferrou. A planta da minha mãe caiu lá embaixo!” Desci as escadas correndo, o coração na boca, apavorada. E se tivesse caído em alguém? E se tivesse morrido?

Quando cheguei no térreo, vi que o vaso tinha caído numa área lateral de pouca circulação. O chão estava cheio de cacos, havia terra por todos os lados e… nada do Astolfo. Meu colega clorofilado que eu vi crescer, que ganhou vários pares de folhas sob minha direção, tinha desaparecido. E eu, que achava planta “coisa de velho”, me vi inconformada, procurando partes do Astolfo pelos ladrilhos vermelhos.

“Ah, era seu o pezinho de tomate?”, perguntou a zeladora, quando me viu ajoelhada pelos canteiros. Gente. O Astolfo era um tomateiro e minha mãe nem para dizer? Era por isso que vivia molenga, eu precisava prendê-lo nuns pauzinhos o tempo todo!

Ela sumiu e voltou com a planta num pote de sorvete. O vaso improvisado já tinha um morador bem robusto, uma longa folha dura, listrada de verde e amarelo, brilhante como plástico. “Plantei junto da espada-de-são-jorge porque não tinha onde colocar, pode ficar com as duas, eu tenho muita planta.”

Voltei pro meu quarto com dois seres clorofilados. Ainda me sentia cuidando de crianças que fazem arte quando você as deixa sozinha, mas alguma coisa se quebrou dentro de mim naquele dia. Uma casca, uma aspereza que eu tinha de manter pro mundo, uma camada dura se rachou e eu chorei sem motivo, no quarto fechado, me sentindo incapaz de cuidar de mim mesma, que dirá de duas plantas.

E, então, tive um clique. Se eu estava estudando jornalismo, podia lidar com o Astolfo e a Izilda exatamente como fazia ao pegar uma reportagem para escrever: era só pesquisar. Fui à floricultura mais próxima e conversei longamente com a vendedora. Levei o pote para ela e saí de lá com dois vasos maiores, cada planta no seu próprio condomínio particular. Ganhei um pacotinho fedorento de adubo que vinha com a promessa de verdejar meu quintalzinho nas alturas. Segui as recomendações de usar pouco. Molhei quando a terra parecia seca (e quando eu lembrava). Apareceram mais folhas e até a Izilda deu um broto.

Ganhei autonomia no trabalho e um dos meus artigos para faculdade foi elogiado por um jornalista que eu idolatrava. Consegui ser efetivada e já não precisava trabalhar no restaurante. Nem vender o vale-transporte. Lia no ônibus e chegava em casa pensativa, a cabeça cheia, a mente cada vez maior do que no dia anterior. Já não chegava em casa e ia pro computador, antes, puxava um banquinho e me sentava perto da janela, para aguar as plantas e ver os arranha-céus sempre iluminados da avenida Paulista.

Amarrei um cabo de vassoura no tomateiro e prendi o Astolfo que ameaçava cair. Ele se espichou. Alcançou um metro. O caule brilhava com uma purpurina dourada muito lisérgica que Dona Adine disse que não tinha nada demais, “pé de tomate é assim mesmo”. Quando eu regava, sentia um cheiro forte de mato, uma coisa úmida e antiga. Surgiram umas coisas amarelas no meio da folhagem peluda. Olhei de perto, não podia acreditar: eram flores.

No minúsculo quarto da república, uma universitária caipira, sem grana e toda tensa, conseguiu fazer um pé de tomate crescer. Eu olhava as flores com a alegria que recebi cada carimbo de “muito bem!” da tia da escolinha.

Dona Adine me deu um vaso de lírio-da-paz quando o tomateiro começou a frutificar. Plantei sozinha umas sementes de laranja arrebentando de dar folha, ali, dentro da fruta. Animada com meu avanço, minha mãe me enchia de coisas verdes toda vez que ia para Araraquara: ganhei e matei mais orquídeas, suculentas e rizomas do que sou capaz de lembrar. Alguns moradores se juntaram ao casal original, meu Adão e Eva que já frutificavam loucamente no Paraíso do quarto dos fundos do ap. 31. Descobri que espadas-de-são-jorge sobrevivem ao Juca, os Jogos Universitários, e também a ficar de depê. No ano em que só não me formei porque ainda tinha uma disciplina para estudar — e era inglês, deus! —, a Izilda deu flores, veja você, mostrando puro descaso com o sistema educacional brasileiro.

Astolfo morreu muito antes disso. Eu tentei de tudo para recuperar o viço de suas folhas, mas ele já tinha feito sua missão e me entregado um punhado de frutinhos pequenos, vermelhos e doces. Não chorei naquele dia. Eu já tinha entendido que não era mais eu quem cuidava das plantas. Era minha floresta desengonçada, em potes de sorvete, espalhada pela beirada da janela de um quartinho qualquer, eram aqueles seres verdinhos quem me melhoravam, me davam colo e curavam minhas feridas a cada folha, flor e fruto que davam. Ali, caladas, como quem não quer nada.

Plantas que você cuida e que cuidam de você

Boldinho (Plectranthus ornatus)

Protege você e sua casa de insetos em geral, especialmente os rasteiros, como baratas, formigas e escorpiões. Suas folhas amargas e macias funcionam exatamente contra os mesmos males que o boldo-do-chile, com a vantagem de o boldinho ser muito menor e de reprodução extremamente rápida: basta um galhinho espetado na terra para que ele enraíze. Invista nele se tiver um lugar bem ensolarado para manter um vaso ou canteiro de uns 50 cm.

Camomila (Matricaria chamomilla)

De florada abundante, essa espécie nativa de clima temperado se adapta às regiões muito ensolaradas de altitude e do Sul do Brasil. Costuma ser muito usada para chás por seus princípios ativos que ajudam a acalmar a mente, combater a insônia e diminuir a ansiedade. Suas flores são comestíveis e podem ser usadas em bolos, doces e saladas. Pode ser usada como clareador de pelos, além de calmante de queimaduras de sol e de picadas de mosquitos e pernilongos.

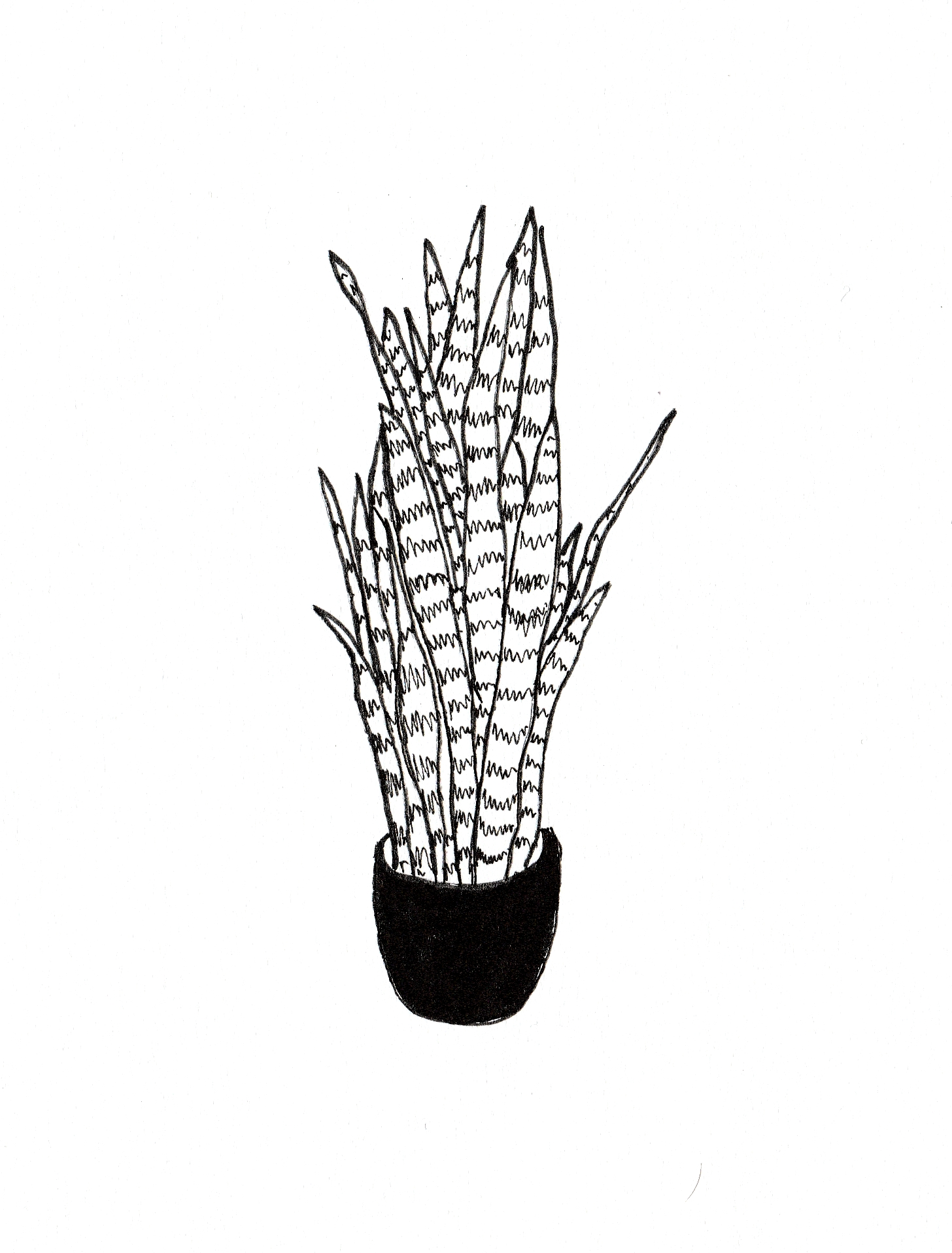

Espada-de-são-jorge (Sansevieria fasciata)

Considerada planta protetora por muitas religiões, é uma folhagem muito flex: se adapta tanto a ambientes de sol forte quanto a locais somente com claridade. As folhas duras resistem períodos de estiagem ao mesmo tempo em que funcionam como um filtro de ar, retendo formaldeídos, substâncias que integram a maioria dos produtos de limpeza e muitos dos cosméticos mais comuns. Todas as variações de Sansevieria são boas para se ter por perto, da espada-de-são-jorge ao punhal-de-santa-bárbara.

Jiboia (Epipremnum aureum)

Folhagem pendente quando em vaso, se torna uma trepadeira muito valente se estiver perto de uma árvore, transformando as folhas pequenas e em forma de coração em leques arredondados com mais de 1 metro de diâmetro. É planta tropical por excelência, gosta de calor, umidade e de ambiente com sol fraquinho da manhã. Absorve muitos poluentes em suspensão no ar, especialmente xileno e benzeno, tão comuns em produtos à base de petróleo.

Lírio-da-paz (Spathiphyllum wallisii)

Embora seja tóxica se ingerida, essa espécie africana pode ser sua melhor aliada no combate à poluição: graças a suas folhas grandes e finas, absorve altas concentrações de monóxido de carbono, purificando o ar do cômodo em que estiver plantada. Produz flores quase o ano todo, brancas, creme ou ligeiramente esverdeadas, desde que mantida em ambiente protegido de vento e de sol direto. Há espécies de porte mini e também gigantes, com folhas longas e brilhantes, com mais de 1 metro de comprimento.

Costela-de-adão (Monstera deliciosa)

Rainha das folhagens tropicais, essa verdinha ficou tão famosa que estampa de cortinas e almofadas a vestidos e echarpes. Produz frutos comestíveis que têm aparência de uma pinha comprida, cheiro de banana e sabor de abacaxi, uma mistura realmente exótica. Não é planta para ambiente interno nem para espaços pequenos, pelo contrário, como seu nome científico revela, é uma “monstrona”, ideal para grandes áreas sombreadas, próximas de árvores ou muros, onde possa se espalhar e escalar.